佐伯哲也のお城てくてく物語 第20回

佐伯哲也の お城てくてく物語

第20回 墓石のリサイクルは当たり前

織田信長の一代記『信長公記』によれば、永禄12年(1569)旧二条城を築城するにあたり、石垣の石材を切り出す手間を省くため、周囲の寺院から石仏を引っ張り出し、石材の代用品としたことが記載されている。発掘調査の結果、多数の石仏が出土し、信長公記の記述が正しかったことが判明した。さらに信長の居城安土城の大手道の敷石にも墓石や石仏が使用されている。さすがに筆者は踏まなかったが、表面はかなり摩耗していることから、多くの人々(恐らく武士)が踏んずけていたことが想定される。

なんともバチ当たりな奴らだが、当時としては信長に限らず、ごく当たり前な行為だった。善政家で知られる豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の居城大和郡山城(奈良県)では、驚くほど多くの石仏が石垣の石材として使用されている。

当時の奈良・京都では、そのへんに墓石・石仏が多数ころがっていたはずである。利用できるものは全て利用する、という極めて合理的な思想といえる。

この考え方は、なにも武士(為政者)だけではない。当事者ともいえる寺院も実施していたのである。和歌山県の根来寺では、井戸の内側を固める石垣の石材に墓石を使用している。墓石を使用した井戸の水など、筆者はとても気持ち悪くて飲めないが、メインの井戸でもあり、多くの僧侶が飲んでいたことであろう。仏に使える僧侶としてはあるまじき行為だが、ホンネとタテマエを使い分けていた証拠なのかもしれない。

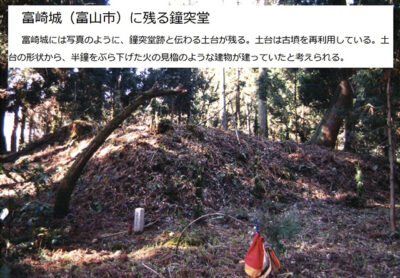

富山県でも墓石はリサイクルしていた。富山城の石垣にも墓石を使用している。さらに昭和50年代に発掘調査が実施された白鳥城(富山市)では、建物の礎石に墓石を使用していることが判明している。墓石は五輪塔と呼ばれる石造物で、最下部の地輪はサイコロのような形をしているので、 礎石には最適の石材といえる。もはや墓石のリサイクルは全国共通、当たり前だったのである。面白いのは富山市内の寺院で、失敗した石仏の裏面に再度石仏を刻んでいるケースもある。これもリサイクルの一例といえるが、その石仏作成の依頼主は、内心穏やかではなかったはずである。

礎石には最適の石材といえる。もはや墓石のリサイクルは全国共通、当たり前だったのである。面白いのは富山市内の寺院で、失敗した石仏の裏面に再度石仏を刻んでいるケースもある。これもリサイクルの一例といえるが、その石仏作成の依頼主は、内心穏やかではなかったはずである。

当時の人々にとって神仏はもっと身近な存在であり、死者を弔う墓石・石仏を再利用することについては、合理的でドライな感覚を持っていたのかもしれない。イヤイハ恐ルベシ。