佐伯哲也のお城てくてく物語 第16回

佐伯哲也の お城てくてく物語

第16回 意外に早い城の完成日数

よく聞かれる質問として、城の完成日数である。城は土木構造物であり、土木技術者でもある筆者も大いに興味が湧くところである。今回はこの質問に答えたい。

大量の石垣・瓦や天守閣・殿舎建造物を必要とした近世城郭は、とにかく長期間の日数を必要とした。有名な豊臣大阪城(大阪府)が完成したのは、秀吉の死から約1年後の慶長4年(1599)春のことである。つまり築城から完成まで16年を要したのである。金沢城(石川県)が完成したのは2代目前田利長の時代で、27年の歳月を必要とした。高山城(岐阜県)は13年を要しており、完成したのは2代目金森可重の代である。つまり築城者の代では完成せず、次代までかかっていたのである。

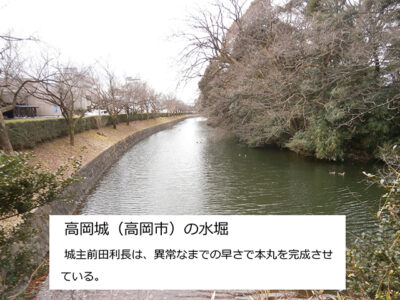

ここに常識を破った人物がいる。前田家二代利長である。高岡城(高岡市)本丸の工事は、通常だと380日間かかるのだが、わずか137日間で完成させている。これを可能にするには、約2万人の人夫を一日13時間、一日の休日もなく働かせて漸く完成するのである。異常なまでの利長の執念であり、隠居した利長が、依然として実権を握っていた証拠にもなろう。

一方、臨時城郭であり、使い捨て城郭でもあった山城は、極めて短期間で完成している。上杉景勝が築城した荒戸城(新潟県)は二週間で完成していることが、一時史料により判明している。この他、朝倉軍が築城した長比城(滋賀県)も約10日間で完成している。

天正12年(1584)有名な佐々成政の末森城攻めで、成政が本陣として使用した坪山砦に至っては、わずか3日間で完成させている。さすがに完璧な完成ではなく、各所に未施工部分が残っており、必要最小限の加工に留まっている。それが返って緊張した現場の臨場感が伝わってくる。本陣の施工は後回しにして、一刻も早く末森城を落としたい、という成政の悲痛にも似た思いがヒシヒシと伝わってくるようだ。

このように山城(居城等拠点城郭は除く)は、10日間程度で完成していることが判明し、恐らく大抵の山城は1ヶ月以内で完成していたのであろう。

ただし、そこに存在していた建物は極めて簡素で小屋程度でしかなかった。使い捨ての城に御殿を建てる必要性が無いからである。